一、当“情绪消费”遇见解构主义

上海永嘉路的梧桐树影下,一扇镶嵌着几何镂空的木质门框悄然生长。推门走进吱音,你会发现自己踏入的不是传统意义上的家具展厅,而是一本正在被翻开的立体设计诗集。

这个创立于2013年的本土原创家居品牌,精准击中了当代年轻人的情绪穴位——在“断舍离”与“精致囤积症”的拉扯中,他们用榫卯结构的沙发诠释“可拆卸的亲密关系”,用可自由拼合的模块化书架演绎“成长的弹性”。去年与同济大学设计创意学院联合发布的《都市青年家居情绪白皮书》显示,63%的受访者认为家具已成为承载生活态度的“精神容器”,而吱音“带着问题做设计”的创作逻辑,恰好把“如何安放独处时光”“怎样平衡功能与趣味”这些都市症候,转化成了看得见、摸得着的解决方案。

展厅中央的“马卡龙系列”餐边柜便是明证:柔和的撞色门板藏着可抽拉的零食托盘,柜体侧面的隐藏挂钩能瞬间变身咖啡角。设计师黄玉琳说:“我们设计的不是储物空间,而是早晨匆忙抓取钥匙时的那份从容。”

二、空间叙事里的上海基因

在吱音新天地概念店,一组悬浮在空中的“云朵书架”让无数人驻足。钢架与亚克力的虚实交错间,书本仿佛漂浮在晨雾弥漫的弄堂上空——这恰是上海给予设计师的灵感馈赠。

作为少数坚持“在地创作”的家居品牌,吱音深谙石库门里弄的折叠美学。他们的“叠室”系列将老洋房常见的八角窗解构成可旋转的边几,当檀木与黄铜的切面在阳光下重叠,斑驳的光影便重构出武康路午后三点的慵懒。这种“把城市记忆装进家具”的巧思,在愚园路旗舰店达到极致:整面墙的抽屉装置艺术《上海切片》,每个拉开的抽屉里都藏着外滩钟声的声纹布艺、豫园九曲桥的金属折线,让购买家具的过程变成一场城市考古。

“上海人懂‘螺蛳壳里做道场’”,主理人杨熙黎指着仅0.6米宽的“弦月”梳妆台解释,“我们给镜面增加15度仰角,镜框暗藏的LED灯带会随着晨昏自动调光——这是给逼仄空间设计的仪式感。”

三、买手店的第三种可能

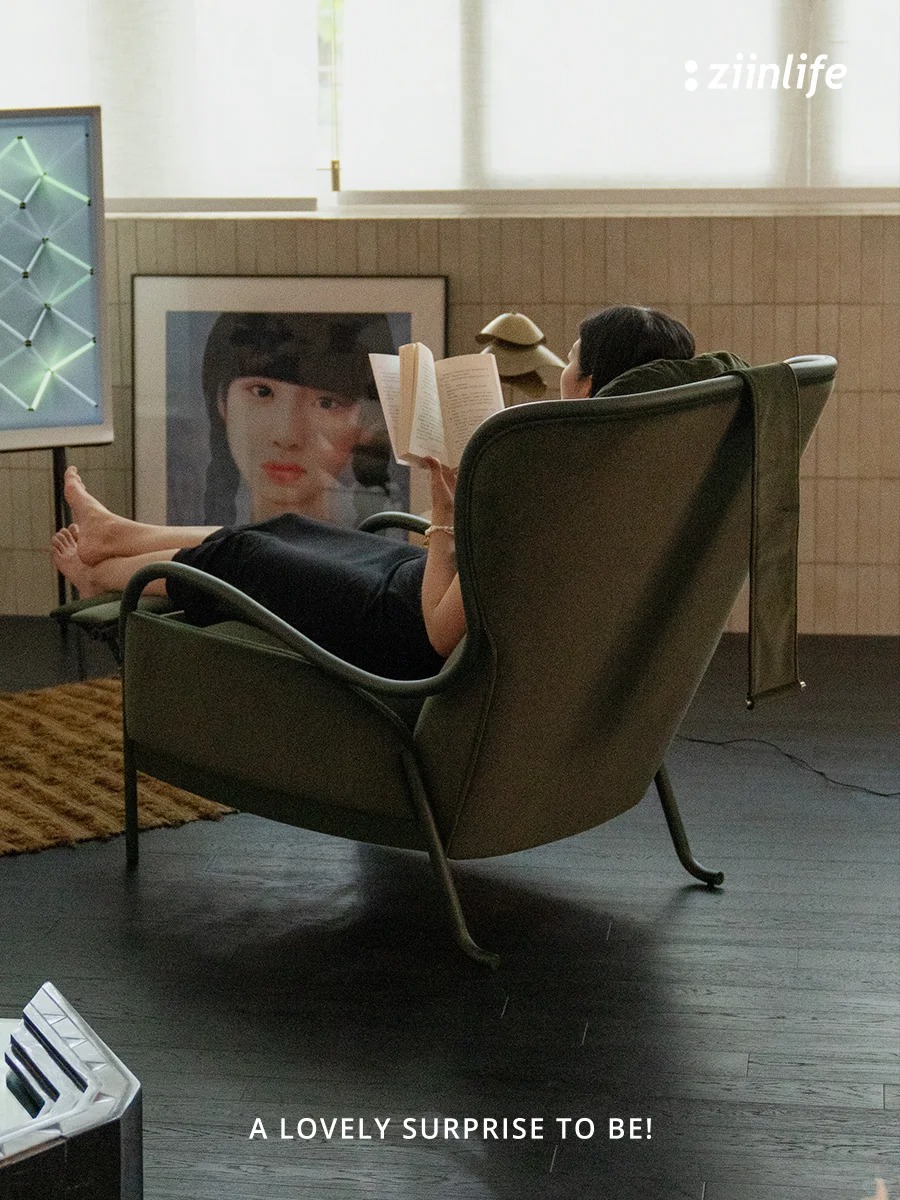

当传统家居卖场还在用“客厅三件套”划分生活场景时,吱音已把买手店玩成了跨界实验室。今年春天与单向空间联名的“读书椅”,扶手处嵌入可拆卸的书架,靠背曲线依照人体工程学调整至最适合阅读的112度,预售首日便引发设计圈“用身体阅读”的热议。

更颠覆性的尝试藏在陕西南路店的负一层。这个被称作“设计急诊室”的空间,每月邀请用户带着损坏的家具前来“问诊”。上个月,一把被猫抓破的“涟漪椅”在设计师手中重获新生——磨损处镶嵌的蓝染布片,让瑕疵变成了浪花翻涌的意象。这种“不完美的重生”哲学,让吱音在二手交易平台闲鱼上的转售率长期低于行业均值18%。

“好的设计不该被供奉在样板间。”品牌策展人张晓安指着墙上循环播放的用户纪录片:独居女孩用“游廊”屏风隔出迷你画室,退休教授将“折纸”茶几改造成孙子的积木王国。“我们提供的是语法,而用户正在书写千万种生活修辞。”